%%{init:{'theme':'base','themeVariables':{'primaryColor':'#6A7FAB','primaryTextColor':'#FAFBF9','primaryBorderColor':'#6A7FAB','lineColor':'#6A7FABCC','textColor':'#6A7FABCC','fontSize':'20px','padding':0}}}%% %%{ init: { 'flowchart': { 'nodeSpacing': 10, 'rankSpacing': 100 } } }%%

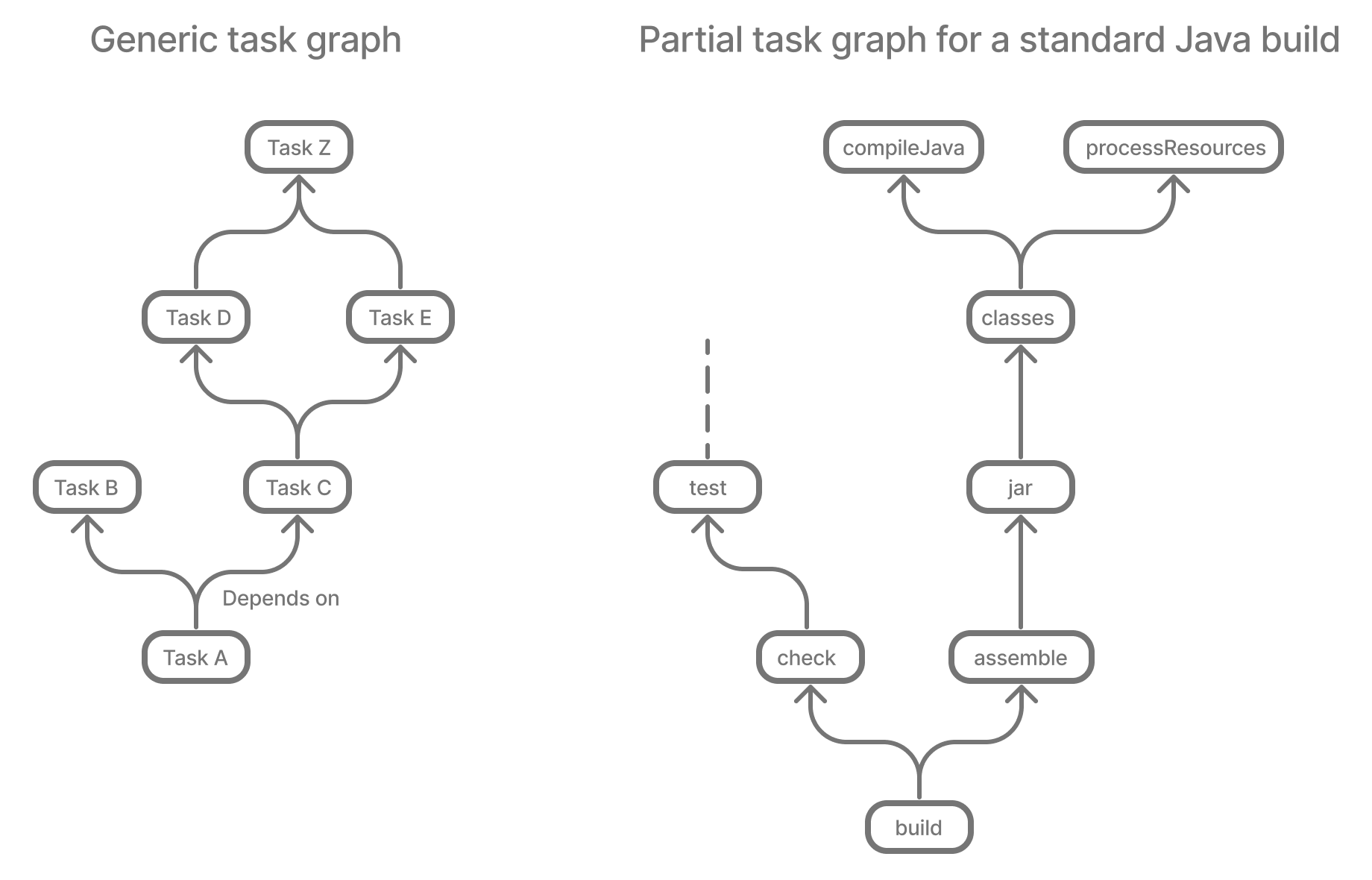

<subb>https://docs.gradle.org/current/userguide/build_lifecycle.html</subb>

規約に従うなら何も書かなくて良い

--- # バージョンロック ## 宣言した依存が常に正とは限らない `pandas>=2.0`という依存を宣言して開発を続ける いつのまにか`p --- 依存解決自体は標準でpip gradle 作法の理解にも繋がる `src/main/java` ? 版管理との組み合わせ ソース テスト ビルド方法 自己完結 自動化が可能